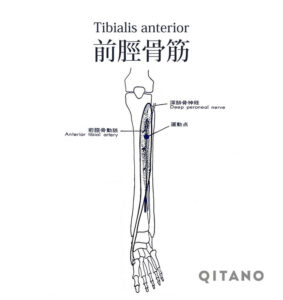

前脛骨筋(ぜんけいこつきん)機能解剖学図・起始停止・働き

前脛骨筋は、「脛の部分にある筋肉」というと分かりやすい筋肉です。

日常生活においては、ヘビーユースする機会はそれほど多くありません。

しかし運動不足になると硬くなりやすい筋肉なので、日常生活の中でストレッチするのがおすすめです。

またこの筋肉は足の外側に力を入れたり前傾姿勢をしたりした時に使うという特徴があり、スポーツにおいては前傾姿勢をとることが多いスキーやスケートなどの種目手よく使う筋肉です。

目次

前脛骨筋とは

前脛骨筋は、脛骨の外側面に位置している筋肉で、膝関節や足首の関節の動き、そして足底の動きにも大きく関与しています。

前脛骨筋の解剖図を動画で簡単解説

【消音】タップして動画を見る(#97)

前脛骨筋の位置(起始停止)

前脛骨筋は、脛骨の上部にある外側面および、下腿骨間膜の上部前面、そして下腱筋膜を起始部としていて、足関節の前面を通って足の内側縁まで伸びています。

停止部は内側楔状骨と第1中足骨底です。

主に膝に近いスネの部分を覆っていて、足首に近づくにつれて細くなっています。

この筋肉は、足の外側に体重をかける際によく使う筋肉で、触診できます。

足の外側に体重をかけた状態でつま先を内側に捻ってみてください。

膝のすぐ下にあるすねの前面部分の筋肉が硬くなることを指で触れて確認できるでしょう。

前脛骨筋は表皮に近い部分にあるため、筋肉が緊張している状態で指で触れると位置や状態を確認できます。

起始 |

脛骨の外側上部2/3 |

停止 |

内側楔状骨の内側面、第1中足骨底 |

神経 |

深腓骨神経 |

作用 |

足関節の背屈、足の内反 |

前脛骨筋の作用

前脛骨筋は、主に足関節の背屈動作、つまりつま先を持ち上げるという動作をする際に大きく関係しています。

日常生活においては、歩いたり走ったりする際には、つま先を持ち上げなければいけません。

前脛骨筋の足首の背屈動作を動画で簡単解説

【消音】タップして足首の背屈動作を見る(#D53)

足首の背屈動作では、前脛骨筋の他に、長趾伸筋、長母趾伸筋なども連動して足首の背屈動作を行います。

※参考:Muscle Premium – Visible Body

その点から、前脛骨筋は日常生活の中でよく使う筋肉と言えます。

この部分の筋肉が低下して硬くなってしまうと、つま先を持ち上げる力が低下するために、つまづきやすくなったり、転びやすくなってしまいます。

また、この筋肉が硬くなることによって、筋肉が繋がっている足裏にかけて不快な症状が起こる可能性もあります。

また、わずかですが足関節を内側にひねる内反動作にも貢献しています。

その他にも、足裏の土踏まず部分のアーチを維持する働きをしています。

前脛骨筋の足首の内反動作を動画で簡単解説

【消音】タップして足首の内反動作を見る(#D55)

足首の内反動作では、前脛骨筋の他に、長母趾屈筋、長趾屈筋、後脛骨筋、長母趾伸筋なども連動して足首の内反動作を行います。

※参考:Muscle Premium – Visible Body

日常生活においては、歩いたり走ったりする動作の際にこの筋肉に負担がかかる他、前傾姿勢をとると負荷がかかりやすくなります。

スポーツでは、ボールを蹴るサッカーなどでは体が前傾姿勢になりますし、前傾姿勢をとる機会が多いウィンタースポーツでも、前脛骨筋はよく使う筋肉と言えるでしょう。

北野 優旗

では、さっそく前脛骨筋のストレッチを行ってみましょう!

前脛骨筋のストレッチのやり方

動画で分かりやすくストレッチ方法を解説

前脛骨筋を集中的に伸ばすストレッチ方法

【消音】タップしてフィットネス動画を見る (#111)

| 姿勢 |

|

| 方法 |

|

| 回数 | 左右10秒×2セットずつ(セットの間隔は1分程あけましょう) |

| ポイント |

|

| 効果 |

当ストレッチ効果のある筋肉各種 |

立ったままスネを伸ばすストレッチ方法

【消音】タップしてフィットネス動画を見る (#110)

| 姿勢 |

|

| 方法 |

|

| 回数 | 左右10秒×2セットずつ(セットの間隔は1分程あけましょう) |

| ポイント |

|

| 効果 |

当ストレッチ効果のある筋肉各種 |

すねのマッサージ!ローラーストレッチで前脛骨筋をほぐす

【消音】 タップしてフィットネス動画を見る (#Q_IMG_3571)

| 姿勢 |

|

| 方法 |

|

| 回数 |

20秒回×2セット(セットの間隔は1分程あけましょう) |

| ポイント |

|

| 効果 |

当ストレッチ効果のある筋肉各種 |

北野 優旗

セルフでほぐすのにはグリッドフォームローラーがおすすめです!

カラダの部位に合わせていろいろな使い方ができて、気持ちいいです!

背中をほぐす筋膜リリース

使い方、特徴、機能性など、もっと詳しく商品を知りたい方は、下のページで紹介していますので、参考に読んでみてください↓↓↓

前脛骨筋のストレッチ効果

前脛骨筋をストレッチすることは、たくさんの効果があります。

この筋肉は膝関節から足関節、そして足底まで伸びているため、この部分だけを単体でストレッチすることは難しいものです。

膝関節よりも上部にあるハムストリングスや、脛骨の背面にあるふくらはぎ周辺の膝窩筋などと共に、バランスよくストレッチすることによって柔軟性が高まります。

この筋肉は、普段の生活においては使う機会は多いものの、あまり意識してストレッチすることが少ないものです。

筋力が低下すると硬くなって疲れやすくなりますし、歩いたり走ったりして筋肉にかかる負荷に耐えられなくなってしまうこともあります。

その場合、脛だけではなくて足裏に不快な症状が出てしまうこともあります。

歩行時につまづきにくくなる

この筋肉は、つま先をあげる際に大きく貢献する筋肉です。

そのため、ストレッチして柔軟性を高めることで、歩いたり走る際にはつま先が上がりやすくなり、躓いたり転んだりというトラブルを未然に防ぐことができます。

またこの筋肉は、足裏のアーチ形成にも大きく関係しています。

またこの筋肉は、足裏のアーチ形成にも大きく関係しています。

ストレッチして柔軟性を高めることによって土踏まず部分のアーチを維持でき、下半身の安定感を高める効果が期待できます。

足底筋群の解剖図を動画で簡単解説

【消音】タップして動画を見る(#110)

足裏のアーチは衝撃や負荷を吸収分散する役割もあるため、アーチを維持することによってジョギングやランニングをした時に足にかかる負荷を軽減できます。

ちなみに、走る際にかかる足への負荷は、歩いている時の3倍もあります。

そのため、走る習慣を持っている人なら、普段の生活の中で前脛骨筋をしっかりとストレッチしておきたいものです。

脚の疲労回復

前脛骨筋は、運動不足になると凝って硬くなりやすいという特徴があります。

固くなってしまうと血行が悪くなり、疲労物質が滞りやすくなってしまいます。

スネの疲労回復

しかしこの部分の筋肉をストレッチによって柔軟にすると、血行が良くなるとともにリンパの流れも良くなり、疲労物質が溜まりづらくなります。

それに、疲労物質が発生しても排出されやすい脛環境を作ることができます。

この筋肉をストレッチすると、つま先を持ち上げることが楽になり、歩いたり走ったりしても脛や足裏が疲れづらくなるという効果があります。

これまで長距離を歩くのは苦手だった人でも、ストレッチによってこれまでよりも長い距離を楽に歩けるようになるでしょう。

前脛骨筋ストレッチのまとめ

前脛骨筋は、膝関節から足関節、そして足底にかけて伸びる筋肉で、足のつま先を持ち上げる役割があります。

運動不足になると硬くなりやすいため、膝関節周辺の筋肉全体をストレッチするなどして、バランスよく鍛えることで、柔軟性を高めることができます。

コメント