筋トレをしていて、速く動いた方がいいのか?

それとも、ゆっくり遅く動いた方が筋肥大効果を高めるのか疑問に思ったことはないでしょうか?

今回の記事では「筋トレ時の動作スピード」について詳しく解説して、正しいスピードで筋トレを行う方法をご紹介したいと思います。

正確で信頼性のある情報をご提供するために、科学的な研究論文から分かりやすく解説していきたいと思います。

ぜひあなたの筋トレにお役立てできれば幸いです。

| \ こんな方におすすめ記事 / |

|

最後まで読んでくれると嬉しいです。

目次

筋トレスピードとは

筋トレが筋肉に与える効果は、「スピード」によっても大きくわかることが近年の研究で分かってきました。

目的に合わせた適切なスピードで動作すれば、筋肥大効果はさらに高まります。

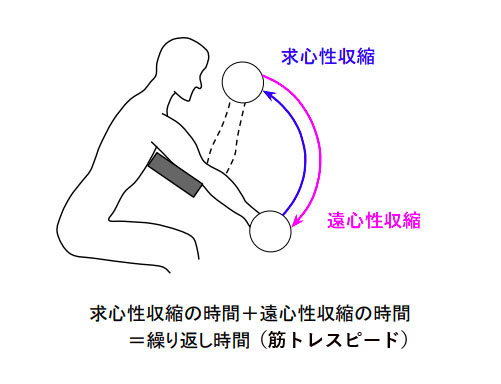

関節を動かすと筋肉は収縮しますが、収縮には大きく以下の2つの仕組みがあります。

| \ 筋肉の収縮様式 / |

|

例)アームカールのポジティブ動作とネガティブ動作で解説

ダンベルアームカール

この2つの筋収縮様式を分かりやすくアームカールという種目で解説します。

アームカールでは、上腕二頭筋がメインとして働きます。

肘を曲げ、ダンベルを持ち上げるようにする際に、上腕二頭筋の長さは短く収縮します。

これが、求心性収縮(短縮性収縮)「ポジティブ動作」と言われています。

また、元の位置へダンベルを戻す動きの肘を伸ばす時は、上腕二頭筋の長さは伸び、ブレーキをかけるように上腕二頭筋が収縮しています。これが遠心性収縮(伸長性収縮)で「ネガティブ動作」と呼ばれています。

アームカールのポジティブ動作とネガティブ動作

ポジティブ動作とネガティブ動作の両方を合わせた繰り返し時間を「筋トレスピード」と定義して解説していきます。

では、そのアームカールを例に例えると、肘を曲げて持ち上げる時間を2秒、肘を伸ばして元の位置へ戻す時間を2秒とした場合、筋トレスピードは4秒となります。

このアームカールの筋トレスピード4秒というのが、筋肥大に最適な筋トレスピードなのでしょうか?

そこで、科学的根拠を示す論文が公開されてありました。

8秒以内の筋トレスピードが筋肥大効果を高める研究論文

![]()

2015年ニューヨーク市立大学で、筋トレスピードに関する以下のような論文が発表されました。

過去に独立して行われた複数の臨床研究のデータを収集・統合し、統計的方法を用いて解析した論文となります。

2015年ニューヨーク市立大学で筋トレスピードに関する報告書

Effect of Repetition Duration During Resistance Training on Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis

(翻訳)レジスタンストレーニングにおける反復時間が筋肥大に及ぼす影響。システマティックレビューとメタアナリシス公開:2015年1月20日

Brad J. Schoenfeld, Dan I. Ogborn & James W. Krieger

報告書の内容を分かりやすく解説

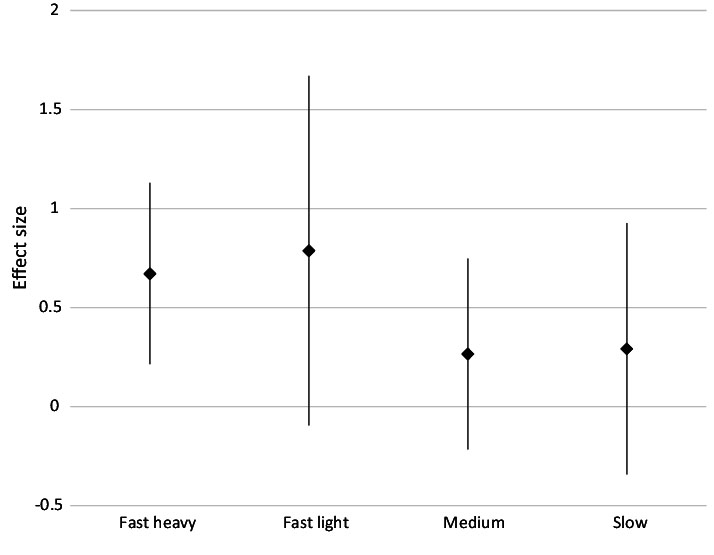

この論文報告書の概要は、一定の基準を満たした8つの研究結果をもとに、そこから得られたデータを下の3つの筋トレスピードにグループ分けし、筋肥大の効果との関連を検証したものです。

| グループ➊速い | 0.5~4秒 |

| グループ➋中等度 | 4~8秒 |

| グループ➌遅い | 8秒以上 |

3つの筋トレスピードごとに算出した筋肥大の効果を比較すると「速い」の効果量は0.42、「中等度」は0.37と、①と②の両グループに有意な差は認められませんでした。

さらに、「遅い」グループ➌は有意な効果が認められなかったため、分析から除外されました。

出典:https://www.researchgate.net

これらの結果から、次のような結論が導き出されました。

| \ 筋トレスピードの結論 / |

|

この結論は、以前の記事で紹介した「運動単位の動員」が関係することも示されています。

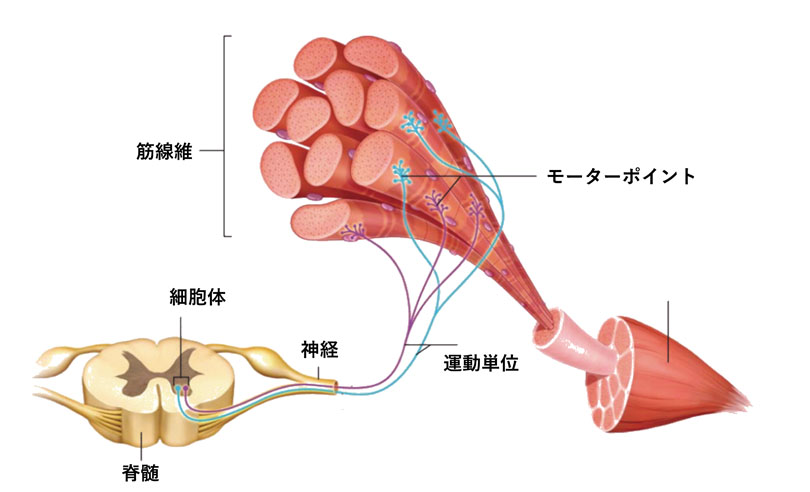

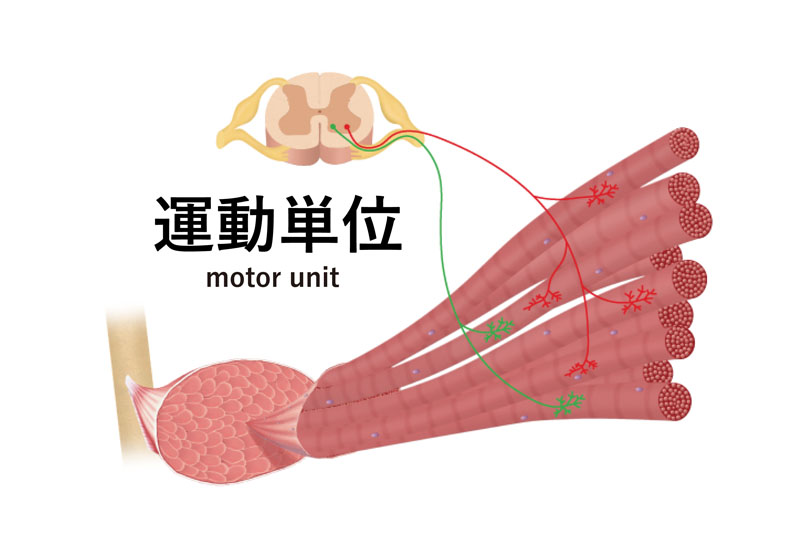

運動単位は、運動神経が数十本の筋線維を支配する「小さな運動単位」と、数百本から数千本の筋線維を支配する「大きな運動単位」に分けられます。

運動単位 イラスト図

- 大きな運動単位:一つの運動神経から数百本~数千本の筋線維を支配するユニット

発揮する力は強いが、疲れやすい - 小さな運動単位:一つの運動神経から数十本の筋線維を支配するユニット

発揮する力は弱いが、疲れにくい

運動単位について、詳しい説明はこちらのページでご確認ください。

これを「サイズの原理」と言います。

トレーニングの総負荷量を高めることで、小さな運動単位だけでなく多くな運動単位の動員も働きかけるため、結果として多くの筋線維を筋収縮させることが出来ます。

よって筋肥大の効果を最大化できるということです。

運動単位の動員にはトレーニング強度だけでなく、筋トレ時のスピードにも深い関係があります。

筋トレスピードが速いほど大きな運動単位が動員でき、多くの筋線維を収縮することができます。

この筋トレスピードのMAXが「8秒以内」ということです。

8秒以上のゆっくりとした筋トレは効果がない⁉

マクマスター大学の研究者は20代の被験者を集め、アームカールを使った筋トレスピードに関する実験を行いました。

それが以下の報告書論文に公開されています。

2005年 マクマスター大学で筋トレスピードに関する実験結果の報告書

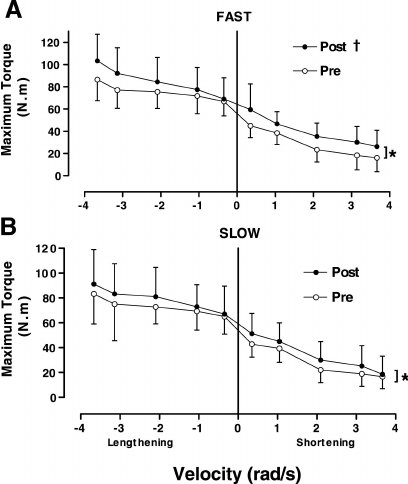

Short-term high- vs. low-velocity isokinetic lengthening training results in greater hypertrophy of the elbow flexors in young men

(翻訳)若年男性において、高速度と低速度の等速伸展トレーニングを短期間行うと、肘関節屈筋の肥大が大きくなるtraining using Fast (3.66 rad/s) lengthening contractions leads to greater hypertrophy and strength gains than Slow (0.35 rad/s) lengthening contractions.

(翻訳)高速(3.66 rad/s)の伸展運動を用いたトレーニングは、低速(0.35 rad/s)の伸展運動よりも大きな肥大と筋力の向上をもたらす。引用:https://www.researchgate.net

公開:2005年5月

Tim N Shepstone, Jason E Tang, Stephane Dallaire, Mark D Schuenke, Robert S Staron, Stuart M Phillips

報告書の内容を分かりやすく解説

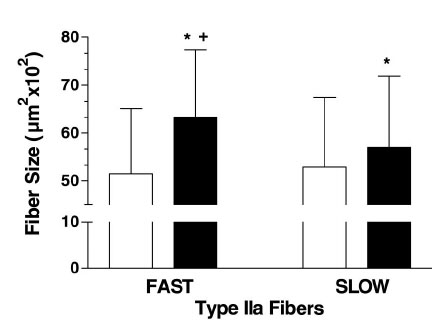

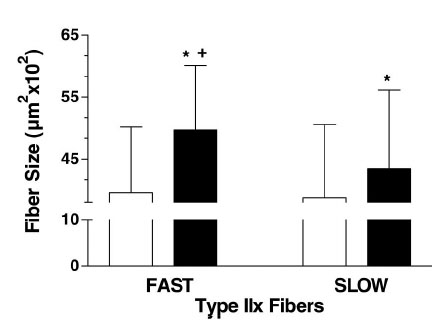

実験内容は、アームカールの筋トレスピードが1秒以内(高速トレーニング)のグループと8~9秒(低速トレーニング)のグループに分け、それぞれ疲労困憊になるまでアームカールを行い、これを4セット、週3回の頻度で8週間続けました。

そして、トレーニング前後の上腕二頭筋(力こぶの筋肉)の横断面積、筋線維のタイプ別の横断面積を測ったところ、両グループともに上腕二頭筋の筋肥大が認められたものの、高速トレーニングのグループの方がより高い効果が認められました。

運動単位はそのサイズにより、特徴の異なる筋線維のタイプに対応しています。

| 小さな運動単位 | 大きな運動単位 | ||

| 筋線維のタイプ | タイプⅠ | タイプⅡa | タイプⅡx |

| 力の強さ | 弱い | 強い | 最も強い |

| 収縮速度 | 遅い | 速い | 最も速い |

| 疲労度 | 疲れにくい | 疲れやすい | とても疲れやすい |

| 収縮タイプ | 持久型 | パワー型 | 瞬発型 |

小さな運動単位は「タイプⅠ(遅筋線維)」に分類され、発揮する力が弱く、収縮の即dも穏やかですが、疲れにくいことが特徴です。

大きな運動単位は「タイプⅡ(速筋線維)」に分類され、発揮する力が強く、収縮の速度も速いのですが、疲れやすいことが特徴です。

さらに、タイプⅡの筋線維は、強い力をパワーを発揮する「Ⅱa」、さらに強力な力を瞬発的に発揮する「Ⅱx」に分類されます。

当研究者のマクマスター大学 Tim N Shepstone氏は、タイプ別の筋線維の肥大についても研究しています。

その結果、タイプⅠ繊維の肥大は高速トレーニング、低速トレーニングの両グループともに増加が見られ、グループ間に有意な差は認められませんでした。

しかし、タイプⅡ繊維(Ⅱa、Ⅱx)は、高速トレーニングのグループの方が有意な増加を示しました。その結果を表した図がこちらです。 (図の引用:https://www.researchgate.net)

タイプⅡa繊維

タイプⅡx繊維

結論から考察

- タイプⅠ繊維を肥大させる効果は「高速トレーニング」「低速トレーニング」ともに同じ。

- 「高速トレーニング」は、タイプⅡ繊維(Ⅱa、Ⅱx)を効果的に肥大化させることが出来る。

- 8秒以上の「低速トレーニング」では、大きな運動単位にあたるタイプⅡ繊維の収縮を十分動員することが出来ず、筋肥大の効果が低いことが示された。

多関節ウエイトトレーニングでも同様の結果

オーストラリアのニューイングランド大学のMark D Schuenke氏らは、ベンチプレスやスクワットなどの多関節トレーニングでも、低速トレーニングではタイプⅡ繊維の十分な肥大が生じないと下記の通り報告しています。

Early-phase muscular adaptations in response to slow-speed versus traditional resistance-training regimens

(翻訳)低速スピードと伝統的なレジスタンストレーニングに対する初期段階の筋力適応に関する研究公開:2012年10月

Mark D Schuenke, Jennifer R Herman, Roger M Gliders, Fredrick C Hagerman, Robert S Hikida, Sharon R Rana, Kerry E Ragg, Robert S Staron

これらを根拠に、現在(2021年)の筋トレ業界では8秒より遅い低速度トレーニングは筋肥大の効果が薄いと考えられています。

まとめ

今回の記事では、これまでの論文結果より「8秒より遅い低速度トレーニングは筋肥大の効果が低い」と結論付けさせていただきましたが、筋トレスピードに関する研究はまだ発展途上です。

性別や年齢、呼吸、頻度、トレーニングの経験値など細かな研究はまだ行われていないのが現実です。

しかし8秒より遅い低速トレーニングについては、神経生理学的なメカニズムからも効果が低い可能性が示されています。

また、私本人の経験からしても、瞬発的に速度を意識した方が、筋肥大量、筋力量、またパワーにおいてトレーニング成果が上がった経験があります。(過去の陸上競技投擲トレーニングによる経験から)

筋肥大の効果を最大化させるためにも、高速トレーニングを意識し、上げ下げの一つの動作を「8秒以内」のスピードでトレーニングを組み立てることを推奨いたします。

コメント